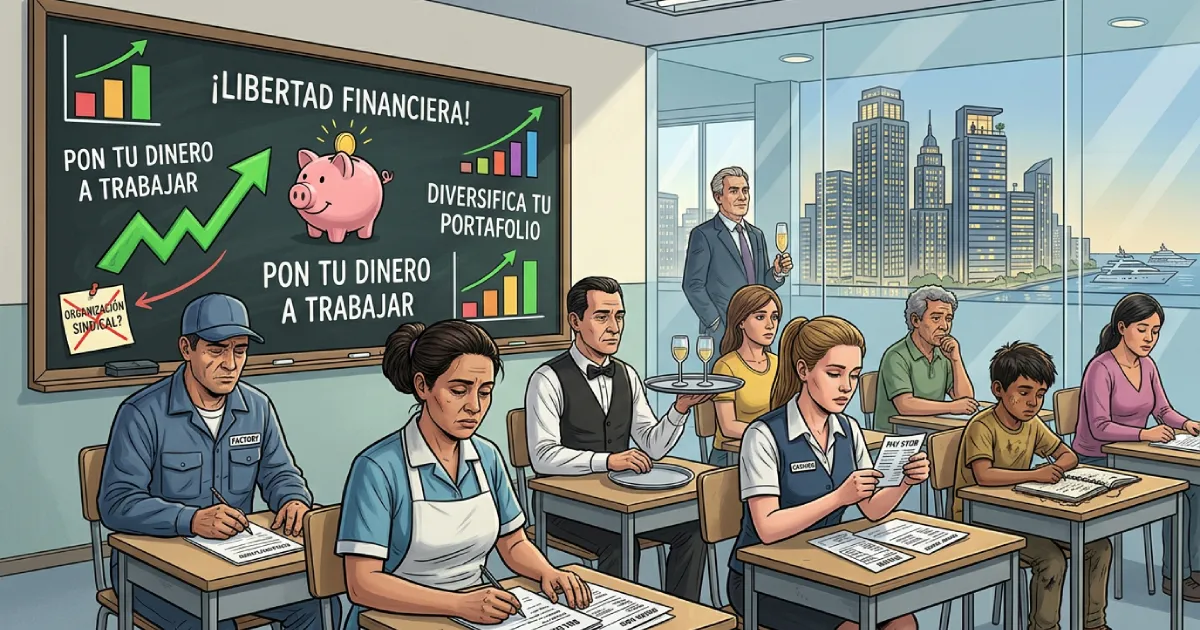

Normalmente, yo apoyaría cualquier tipo de educación: cultivar la mente, expandir el conocimiento, acercarnos al universo y revelar sus misterios son actividades valiosas, de las que nunca hay suficientes ni tenemos suficientes oportunidades para explorar. Con la educación normal, la de verdad, aprendemos cómo funciona el mundo, cómo relacionarnos con él, y cómo distinguir lo que es cierto de lo que no. Considero que parte de esta educación es una alfabetización básica sobre cómo funcionan los sistemas financiero y bancario, ya que esta ofrece herramientas útiles con las que las personas pueden evitar productos depredadores y otros tipos de estafa.

La llamada educación financiera, en cambio, tiene una naturaleza diferente, más similar al negocio de la autoayuda que a la educación, porque parte de que cualquier persona tiene la libertad financiera al alcance de las manos si tan sólo adquiere un grupo de habilidades y conocimientos para tomar decisiones informadas y eficaces con respecto a sus recursos. Esto es un disfraz sofisticado del mito de que el pobre es pobre porque quiere, y de que el rico se hizo rico trabajando muy duro y administrando sabiamente su patrimonio.